三国志の奥の院 正史の世界

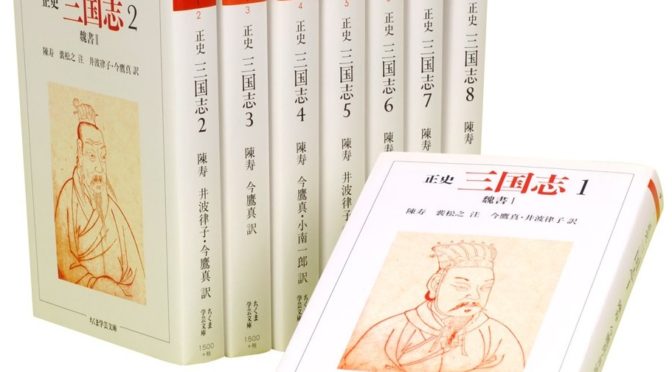

今回からいよいよ、三国志の原点である「正史」を採り上げます。

「正史」は、中国・晋代の官僚・陳寿(233-297年)によって著されました。

陳寿は、代々歴史家の家系であった司馬遷や、名門の生まれで歴史書を著した尊属を持つ班固や范曄と異なり、中流の士族家庭の出身、と言われています。

よく語られるのは、蜀の武将・陳式の孫であるという説ですが、それは陳寿の伝を載せる「晋書」には見られません。ただ、どうも父親は有名な蜀の将軍・馬謖が街亭の戦いで大敗を喫し、諸葛亮から死罪を申し渡された(例の“泣いて馬謖を斬る”)際に、部下として連座させられた人であったようです。

そういう状況ですから、幼い頃の陳寿は父の受けた屈辱を晴らすため、必死に勉強に打ち込みました。そして、そんな陳寿に学問を仕込んだのが、譙周という人です。

なんとなく聞いたことがある名前ではありませんか?そう、三国志演義の大団円、落日の蜀に魏の大軍が押し寄せた際、進退窮まった皇帝・劉禅に降伏を薦めた人物です。

譙周は、大変な苦学の末に蜀に仕官した人で、諸葛亮存命中はパッとしませんでしたが、丞相没後は姜維の北伐を諫めたり、劉禅の放蕩に苦言を呈したりと、いわゆる御意見番としてのポジションを確立し、有能ぶりを発揮しました。

蜀の降伏を主張したことこそ、後世からぼろくそに叩かれていますが、劉禅に君主たる覚悟が薄く、朝廷では宦官が専横し、軍隊も姜維の強硬論により疲弊がひどく、民衆が苦しんでいる状況から鑑みて、彼なりに腹を決めたうえでの進言だったのでしょう。私はかなり近代的な思想を持った人物だと評価しています。

ともかく、こういう人に陳寿は師事しました。ところが、彼は学業こそ優秀だったものの、世事に疎く、世渡りがヘタであったため、蜀が存在する間はまったく就職できない、世間からは軽蔑される、という不遇に身を置きます。

見兼ねた友人が蜀を滅ぼした晋に陳寿を推挙し、彼はようやく才能を発揮できる場に恵まれます。ちょっと意外なエピソードですね。

働き口を得た陳寿は、まず地方史を編纂する仕事にとりかかります。そこで実績を積み、頭角を現した彼は多忙な仕事の傍ら、自分なりに前時代、すなわち三国時代の興亡史を後世に伝えようと、筆を執ります。それこそ、後世に大きな影響を与えた名著、『三国志』なのでした。

周囲からは、そのあまりに素晴らしい出来栄えに、「晋書はこの本の後に続けるべきであろうな」とまで評されますが、陳寿が生きている間、晋は勅撰のお墨付きを与えず、「三国志」は長らく私撰の扱いにとどまります。

ただ、「三国志」の評価は陳寿の死後いっそう高まり、約150年後の東晋の時代には裴松之という人が勅命により「注」を付け、唐の太宗(626年即位)の時代にはついに「正史」の認定を受けます。

最終的には清の乾隆帝の時代に、中国の王朝の正史24書として「史記」や「漢書」などと並ぶ歴史書として認められるのですが、著者・陳寿と同様、真っ当な評価を得るまでに相当の不遇を耐えねばならなかった、と言えるでしょう。

さて、ここまで陳寿による正史三国志の成立過程について簡単に述べてみましたが、次の回ではいよいよ、その中身について見ていきたいと思います。