不気味さとユーモアが同居する傑作

| この本の作者 | 横溝 正史 |

| この本の成立年 | 「宝石」1957年8月号~1959年1月号連載 角川書店より1971年 刊 |

| この本の巻数 | 1巻 |

| 入手のしやすさ | ★★★★☆ |

| 未成年推奨 | ★★★★☆ |

| 総合感銘度 | ★★★★☆ |

横溝正史は、50歳になるまでなぜか読まずじまいの作家でした。

ひょっとしたら、横溝原作の映画やテレビドラマがあまりに凄惨でグロテスクすぎ、(私がビビりな性格なのもあって)文字だけの小説すら敬遠していたのかもしれません。

さらに私が江戸川乱歩や松本清張を偏愛し、それ以降の推理作家にあまり興味を持てなかったこと、ドイルやルブラン、エラリー・クイーンやアガサ・クリスティなど、海外の近代ミステリにのめりこんでいた時期も長くあり、ますます横溝は縁遠い存在になっていました。

ところがそんな中、取材の緻密さと抜群の読ませる力で大好きな中川右介さんが書き下ろした新刊、「江戸川乱歩と横溝正史」を読み、俄然、この稀代のミステリ作家の魅力に気付いてしまったのです。

この本、本当に面白い。

そもそもあまり接点のない乱歩と横溝と思っていたのですが、実際はかなり濃厚な関係性であった、とこの本で明らかにされています。

2人は早くから知り合い、友人であり、師弟であり、また相容れぬライバルでもあった。乱歩の天然な発言が横溝のプライドをズタズタにすることがあれば、戦後書けなくなった乱歩を横溝が確信犯的に痛烈に批判したりもする。かと思えば、ライバルが苦しい時は篤い友情で支えあったりもする。

さらに目から鱗だったのは、推理作家としての二人の全盛期が大きくズレていて、乱歩は戦前に傑作を連発し、戦後は大御所的立場を得ながらも創作に苦慮。一方の横溝は、戦前からマイペースに仕事に取り組み、晩年の1970年代に至っても旺盛な創作力でヒット作を飛ばし続けた、という記述です。

乱歩のエログロな傑作群、「二銭銅貨」や「人間椅子」、たくさんの明智物は、戦前の混沌とした空気の中で花開きました。ところが戦後は一転して書けなくなり、昭和30年代に起きた空前の「少年探偵団」ブームは、過去の再販やリライトによって過熱したものだったと言います。

対して横溝作品は静かに根強くファンを獲得しながら、後進の松本清張が標榜する社会派リアリズムの新しいミステリの波に押され、60年代は不遇をかこちました。

清張が「探偵小説を私は『お化け屋敷』の掛け小屋からリアリズムの外に出したかった」と不穏な発言をしたように、おどろおどろしい閉鎖社会の空気、怪しい人々、ぶっ飛んだトリック、といった横溝ミステリの特徴はややリアリティに欠け、次第に飽きられつつあったのは事実です。

そんな中、逆にそうした横溝作品の色褪せた特徴を、自社のビジネスチャンスに結びつけようと考えた人物がいました。駆け出しのころの角川春樹(1942年〈昭和17年〉1月8日 -)です。角川は、創業者の父・源義が築き上げたお堅い出版方針(現在の岩波書店に似たもの)を180度転換し、エンタメ路線にちょうど切り替えようと画策しているところでした。

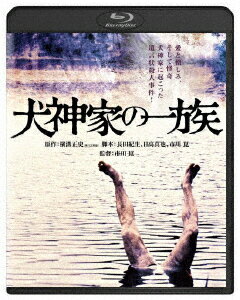

本格ミステリであった横溝作品をホラー小説のように売り出したところ、大きな反響を呼びます。また、おどろおどろしさをこれでもかと前面に押し出した映画作品も空前のヒットとなり、角川書店は業界トップクラスに飛躍。また、横溝作品もホラー×本格ミステリ小説として、大きく息を浮き返すことになりました。

そんな映画にもなった横溝の代表作と言えば、多くの方が「八つ墓村」、「犬神家の一族」、そして今回ご紹介する「悪魔の手毬唄」を挙げるでしょう。

「悪魔の手毬唄」は、中川本に出会うまで私はストーリーすら知りませんでしたが、いわゆる金田一もの。そしてこれが息もつかせぬほど面白かった!

舞台は山間の静かな温泉地・鬼首村。静養で村を訪れていた名探偵・金田一耕助は、旧知の磯川警部と休暇を楽しんでいたが、磯川との会話の中で、この村で過去に起きた奇妙な殺人事件のことを知る。

金田一は、逗留するうちに鬼首村の人々と触れ合うようになり、仁礼家と由良家という2大勢力の確執が影を落としていること、さらには過去に恩田幾三という詐欺師がこの村を訪れ、温泉宿の女将・リカの夫を殺して行方をくらましたことを聞かされる。

金田一は、恩田に関する事件の解決に乗り出すが、その途中で予想外のとんでもない出来事が立て続けに発生する。

村の歴史を知る道楽人・多々羅放庵に降りかかった悲劇をきっかけに、村に伝わる手毬唄の歌詞に対応するような形で、若い女性が次々と殺害されていく。暗躍する謎の老婆に村中の人々が震撼する。

それでも金田一は冷静に、村の過去に隠された因縁と、由良家をめぐる複雑な人間関係を探りながら、事件の真相に迫る。

前半に登場する「おりん」というおばあさんがとにかく怖い。

夕暮れの寂しい山道ですれ違った老婆は、「ごめんくださりませ。おりんでござりやす。お庄屋さんのところへもどってまいりました。なにぶんかわいがってやってつかあさい」と言い残します。この後、悲劇が起きるわけですが、前後の伏線と絡み合っていてめちゃくちゃ怖い。

この老婆は、その後も作品の重要ポイントでたびたび登場し、事を起こしては煙のように消えていきますが、まるで乱歩の妖怪博士さながらです。

また、仁礼嘉平、青池リカ、由良敦子、若者たちの描写が実に生き生きとしていて、まさにサスペンスドラマを見ているかのようです。横溝の文体というのは非常に優れているのが分かります。

さらにネタバレの部分になるので書きませんが、戦前から戦後にかけての政治経済、文化の急激な変化によって、こうした悲劇が起こったという伏線回収にはにたいへん強い説得力があります。

この作品をきっかけに、私は膨大な横溝作品に今さら夢中になっていますが、ぜひ皆さんも古いミステリと読まず嫌いせず、楽しんでみられてはいかがでしょうか。